Una riflessione critica sul riuso di narrazioni buddhiste in contesti Reiki contemporanei: sacralità disincarnata, spiritualità emozionale e universalismo decontestualizzato.

Cosa accade quando il Vesak si trasforma in Wesak? Quando il Buddha lascia i testi, i templi e i corpi per diventare luce, frequenza e ritorno annuale? Questo articolo analizza una narrazione spirituale diffusa nel mondo del Reiki occidentale, interrogando i suoi dispositivi simbolici, le sue genealogie nascoste e la sua funzione di legittimazione emotiva. Un invito a riconoscere che anche le storie che ci toccano il cuore parlano da un luogo, e quel luogo va ascoltato.

📄 Abstract

Questo articolo propone un’analisi critica, in chiave decoloniale, antropologica e semiotica, di una narrazione spirituale diffusa in ambito Reiki, pubblicata sulla pagina Facebook del presidente dell’Associazione Italiana Reiki (A.I.RE.). Il testo, che presenta una leggenda sul ritorno annuale del Buddha durante il plenilunio nella costellazione del Toro, viene interrogato come dispositivo discorsivo atto a costruire sacralità, legittimazione e universalismo spirituale in chiave emozionale.

L’analisi si articola in sette sezioni tematiche: dalla simbolizzazione cosmica del Vesak all’occultamento della storicità del dolore, dalla bianchizzazione spirituale della figura del Buddha alla sovrapposizione con le logiche teosofiche e new age, fino alla convergenza con i discorsi legittimanti del Reiki occidentale. Viene messo in luce come queste narrazioni agiscano performativamente, producendo un immaginario spirituale decontestualizzato e affettivo, che elude la storia e rafforza modelli di appropriazione simbolica.

L’articolo si chiude con un invito a una semiotica critica della spiritualità contemporanea, capace di riconoscere il peso delle immagini, delle narrazioni e delle mitologie interiorizzate, e con un appello alla decolonizzazione dei discorsi spirituali e alla contestualizzazione storica delle pratiche come il Reiki.

Dal mito buddhista alla narrazione spirituale occidentale

Sulla pagina Facebook del presidente dell’Associazione Italiana Reiki è recentemente comparso un breve testo in occasione del Vesak. Si tratta di una narrazione che, partendo da un presunto racconto buddhista, descrive in toni poetici e spirituali la figura del Buddha come essere illuminato che, mosso da compassione, avrebbe rinunciato alla Beatitudine eterna per tornare ogni anno, in corrispondenza del plenilunio nella costellazione del Toro, a benedire l’umanità e sostenerne l’evoluzione spirituale.

Questa narrazione si presenta come una fusione tra riferimenti alla figura storica di Gautama Siddharta e una reinterpretazione simbolica che attinge a una sensibilità contemporanea di tipo spiritualista. Il Buddha, da maestro e filosofo vissuto in un preciso contesto culturale e religioso del VI-V secolo a.C., viene qui trasfigurato in una figura cosmica, extra-storica, che attraversa ciclicamente il tempo per portare benedizione all’umanità. La sua vicenda non è più situata nel paesaggio rituale e teoretico del buddhismo, ma viene riformulata in chiave astroteologica e universalista, inserendo elementi come il plenilunio, la costellazione zodiacale, la compassione assoluta e l’idea di un ciclo eterno di ritorni.

Questa operazione discorsiva, tutt’altro che neutra, merita una riflessione attenta, soprattutto quando compare all’interno di un’associazione che si occupa di Reiki, disciplina che già di per sé nasce da un complesso processo di ibridazione tra cultura giapponese, medicina alternativa e spiritualità moderna. La leggenda proposta, in apparenza semplice e ispirante, contribuisce in realtà a costruire un immaginario specifico: un buddhismo emozionale, privo di ancoraggi dottrinali, che diventa un contenitore simbolico utile alla legittimazione spirituale della pratica Reiki.

Nel farlo, questa narrazione rimuove con eleganza ogni riferimento alle specificità religiose, storiche e culturali del buddhismo asiatico, proponendo invece una versione “depurata”, accessibile e rassicurante. La spiritualità si struttura così come uno spazio astratto e universale, in cui ogni riferimento contestuale viene smussato a favore di una comunanza emotiva globale.

In altre parole, ci troviamo davanti a un processo di decontestualizzazione che non riguarda solo i contenuti, ma l’intera architettura simbolica del testo. Il Buddha non parla più dalla sua posizione originaria — né indiana, né buddhista, né storica — ma da un altrove spirituale indistinto, costruito per risuonare con le aspettative interiori del lettore contemporaneo. Un altrove che si colloca al di fuori del tempo e dello spazio, ma non per questo al di fuori delle dinamiche culturali e politiche che lo rendono possibile.

L’obiettivo di questa analisi non è quello di giudicare l’intenzione devota o il desiderio sincero di elevazione spirituale che spesso accompagna la diffusione di narrazioni come quella presa in esame. Al contrario, ciò che si intende mettere in luce è il modo in cui queste stesse narrazioni contribuiscono a costruire un immaginario spirituale profondamente segnato da un processo di ri-semantizzazione che, pur proponendosi come inclusivo e universale, opera attraverso una sistematica rimozione dei contesti culturali, storici e religiosi da cui trae origine.

Nel caso specifico, il racconto del Buddha che ogni anno fa ritorno sulla Terra durante il plenilunio nella costellazione del Toro si presenta come un esempio emblematico di questa dinamica. Qui il buddhismo non viene evocato nella sua pluralità di scuole, pratiche, testi e articolazioni rituali, ma come una fonte generica di “saggezza spirituale” atemporale, compatibile con le sensibilità della contemporaneità occidentale. Il Buddha diventa così un archetipo spirituale, una figura cosmica e compassionevole che veglia sull’umanità in cerca di luce, piuttosto che un maestro radicale che mise in discussione le strutture religiose e sociali del suo tempo.

Questa trasformazione non è priva di conseguenze. Quando il buddhismo viene reso leggibile solo attraverso le lenti dell’interiorità emotiva, della compassione depoliticizzata e della spiritualità zodiacale, ciò che si perde è non soltanto la complessità del pensiero buddhista, ma anche la sua storicità: il suo emergere in un contesto preciso, in un paesaggio culturale e in un corpo di pratiche che non sono intercambiabili con qualsiasi altra forma di ricerca spirituale.

Nel campo del Reiki, questa tendenza alla ri-semantizzazione è particolarmente evidente. Spesso, per legittimare la disciplina come “via spirituale”, si attinge a un buddhismo ricostruito su misura: un buddhismo che non divide, che consola, che parla il linguaggio dell’anima universale. È una forma di spiritualizzazione che opera per astrazione e che, nel farlo, oscura la necessità di confrontarsi con le tradizioni viventi, con le storie concrete e con le differenze irriducibili.

L’universalismo che ne deriva, seppur animato da buone intenzioni, non è mai neutro. Esso si fonda su una serie di atti selettivi e di esclusione simbolica, attraverso cui si stabilisce cosa del buddhismo “merita” di essere ricordato, diffuso, celebrato — e cosa, invece, può essere tranquillamente omesso. È proprio questo movimento di selezione e rimozione a costituire il fulcro del presente articolo, che intende proporre una lettura critica, ma rispettosa, di come il sacro venga costruito, trasmesso e talvolta reso innocuo attraverso le parole.

Per leggere criticamente testi come quello analizzato, è necessario adottare uno sguardo capace di cogliere non solo ciò che viene detto, ma anche ciò che viene silenziato, dislocato o reso invisibile. Questo articolo si colloca in una prospettiva che intreccia tre livelli di lettura: decoloniale, antropologico e semiotico.

L’approccio decoloniale invita a interrogare la genealogia dei saperi spirituali che circolano nei contesti occidentali contemporanei. In particolare, spinge a riconoscere come molte narrazioni oggi presentate come “universali” si siano formate attraverso processi storici segnati da disuguaglianze, appropriazioni culturali e gerarchie epistemiche. Quando una tradizione come il buddhismo viene riformulata in chiave globale, depurata dei suoi elementi religiosi, rituali e politici, per diventare una risorsa interiore senza tempo, si mette in atto — anche inconsapevolmente — un gesto di potere: quello di riscrivere il senso dell’Altro spirituale secondo coordinate compatibili con il proprio orizzonte di attesa.

Allo stesso tempo, l’approccio antropologico consente di osservare come le narrazioni spirituali agiscano nei contesti sociali, producendo visioni del mondo, modelli di benessere, dispositivi simbolici e forme di autorità. Lungi dall’essere meri racconti evocativi, i testi spirituali diffusi sui social o nei percorsi formativi Reiki costruiscono orizzonti di senso condivisi, definendo cosa è ritenuto “vero”, “autentico”, “profondo” o “elevato”. In questo senso, il racconto del ritorno annuale del Buddha non è soltanto un’immagine poetica, ma un atto discorsivo che modella l’immaginario e le pratiche di chi lo riceve.

Infine, lo sguardo semiotico permette di cogliere come queste narrazioni si organizzino attraverso segni, metafore e figure retoriche che veicolano significati impliciti. L’accostamento tra il Buddha e il plenilunio, la costellazione del Toro e l’“evoluzione spirituale” produce una grammatica simbolica riconoscibile, che parla a una sensibilità spiritualista diffusa, ma che al tempo stesso semplifica e ricodifica elementi complessi. Non si tratta solo di “tradurre” il buddhismo in linguaggio contemporaneo, ma di trasformarlo radicalmente, adattandolo a un universo valoriale in cui ciò che conta è la risonanza interiore, il pathos dell’elevazione, la sintonia cosmica.

In altre parole, questo articolo rifiuta l’universalismo apolitico che spesso accompagna la diffusione delle spiritualità globalizzate. Non perché ritenga che il desiderio di connessione spirituale sia da screditare, ma perché riconosce che anche i linguaggi della luce, della compassione e della saggezza sono storicamente situati e culturalmente costruiti. Pensare criticamente la spiritualità significa dunque restituirle complessità, radicamento e responsabilità.

Rimozione della storicità e spiritualizzazione orientalista

Nel testo pubblicato sulla pagina Facebook del presidente dell’Associazione Italiana Reiki, figura di riferimento nel panorama italiano del Reiki, il Buddha viene presentato come una figura cosmica e atemporale, immersa in una dimensione mitica che lo rende eterno, onniveggente, infinitamente compassionevole. La scena descritta — in cui egli, già sulla soglia del Nirvana, si volta con amore verso l’umanità sofferente e sceglie di ritornare ogni anno per portare la sua benedizione — è costruita con toni epici e lirici, propri di una sensibilità spiritualista contemporanea più che di una tradizione religiosa storicamente situata.

L’effetto di questa rappresentazione è duplice. Da un lato, si produce una forma di universalizzazione emotiva, che rende il Buddha accessibile a chiunque, indipendentemente dal contesto religioso o culturale. Dall’altro, però, si attua una rimozione della storicità: il Buddha non è più un principe indiano del VI secolo a.C., immerso in una rete di dottrine, pratiche e conflitti religiosi; diventa invece un simbolo trans-storico, funzionale a una spiritualità individualista che cerca figure archetipiche in cui identificarsi. Il suo insegnamento, complesso e radicale, si dissolve in una narrazione sentimentale, in cui la compassione non ha più un contenuto etico-politico, ma solo una funzione affettiva.

Questa trasfigurazione risponde perfettamente alle logiche di una certa sensibilità new age, che seleziona frammenti di tradizioni religiose orientali per riorganizzarli secondo i codici dell’elevazione interiore, della connessione cosmica e dell’evoluzione spirituale. Non a caso, l’intero racconto ruota attorno a categorie come il plenilunio, la costellazione del Toro, la “benedizione” e la “Grande Liberazione”: segni che appartengono più al linguaggio dell’esoterismo occidentale che al vocabolario del buddhismo storico.

In questo senso, la narrazione si inserisce in quello che potremmo definire un orientalismo spirituale: una forma sottile ma pervasiva di appropriazione culturale, in cui le tradizioni asiatiche vengono re-immaginate come depositarie di un sapere universale, depurate dalle loro tensioni storiche, e restituite come “risorse” per il benessere dell’individuo occidentale. Il Buddha, in questa operazione, perde la sua voce contestuale per diventare un’emanazione simbolica di un’umanità spirituale indifferenziata.

Ma così facendo, non solo si cancellano le specificità del buddhismo asiatico — le sue scuole, le sue pratiche meditative, le sue cosmologie complesse, le sue differenze interne — ma si consolida anche una visione del sacro costruita a partire da ciò che è desiderabile, familiare, consolante. In altre parole, si riscrive l’Altro spirituale in modo che non metta mai in discussione le nostre certezze, i nostri valori, le nostre forme di consumo simbolico.

Questa tendenza, per quanto possa apparire inoffensiva o ispirante, ha delle implicazioni profonde, soprattutto quando viene proposta, anche indirettamente, come sfondo implicito a pratiche come il Reiki. Il rischio è quello di radicare l’esperienza del Reiki in una narrazione spirituale rassicurante ma artificialmente costruita, che finisce per oscurare non solo le radici giapponesi della disciplina, ma anche le sue possibilità critiche, trasformative, situate.

Un secondo elemento meritevole di attenzione riguarda la datazione fittizia della nascita del Buddha, indicata nel testo come avvenuta nel 483 a.C., e la successiva costruzione simbolica della sua presenza rituale attraverso la formula secondo cui il Buddha «torna ogni anno». Questa doppia strategia narrativa opera su due livelli intrecciati: da un lato, la temporalizzazione dell’evento fondativo in una data precisa e apparentemente oggettiva produce l’effetto di storicizzazione e di legittimazione storica, anche se tale data è ampiamente discussa all’interno degli studi accademici sul Buddhismo (Bechert 1982; Gombrich 1988); dall’altro, la trasfigurazione spirituale del Buddha in una figura compassionevole che «ritorna» ciclicamente introduce una temporalità mitica e rituale che trascende la storia per ancorarsi all’esperienza soggettiva della devozione.

Tuttavia, è essenziale distinguere il Vesak buddhista dal Wesak new age. Il primo è una ricorrenza istituzionalizzata nei paesi di tradizione buddhista (come Sri Lanka, Thailandia, Myanmar e Giappone), celebrata in varie date secondo i calendari locali, e commemora la nascita, l’illuminazione e la morte del Buddha storico in una prospettiva soteriologica e comunitaria. Il secondo, invece – il Wesak così come viene inteso in molti contesti occidentali e spiritualisti – è una reinvenzione sincretica che mescola riferimenti teosofici, astrologia esoterica e narrazioni idealizzate di “luce” e “compassione universale”, fino a configurare un archetipo energetico decontestualizzato, destinato al consumo spirituale globale.

In questa rilettura, il Buddha – storicamente figura ascetica e radicale, contestualizzata nell’India del VI-V secolo a.C. e legata a precise dottrine filosofiche come il dukkha, il karman e l’anātman – viene trasfigurato in un archetipo spirituale che si manifesta ciclicamente al praticante come presenza luminosa, compassionevole, eterna. In altre parole, la sua figura non è più proposta come maestro che invita alla liberazione dall’illusione, ma come simbolo ricorrente di rinnovamento, di connessione energetica e di apertura del cuore, secondo una logica fortemente improntata al bisogno di senso individuale.

Da un’altra angolazione, questo slittamento riflette le dinamiche tipiche della spiritualità post-secolare e deistituzionalizzata (Heelas and Woodhead 2005), in cui il riferimento alla tradizione serve più come orizzonte immaginario che come vincolo dottrinale. La formula secondo cui «il Buddha torna ogni anno» non è dunque un’espressione del Buddhismo storico, ma una riformulazione performativa e affettiva, che trasforma il Vesak in uno spazio rituale emotivamente carico, accessibile a tutti, ma profondamente segnato da una rilettura occidentale, individualista e, spesso, disancorata dalla complessità culturale del Buddhismo asiatico.

Questa trasfigurazione del Vesak in chiave energetico-archetipica affonda le sue radici nella tradizione teosofica e, in particolare, nelle rielaborazioni operate da Alice Bailey, discepola di Helena Blavatsky e fondatrice della Lucis Trust. Nelle sue opere, Bailey descrive il Wesak come un evento cosmico durante il quale «il Buddha discende su una valle dell’Himalaya per benedire l’umanità», accompagnato dal Cristo, in una simbolica congiunzione tra oriente e occidente spirituali (Bailey 1951). Questa narrazione, priva di fondamento nelle fonti buddhiste canoniche, si struttura come una mitopoiesi esoterica, destinata a fondare un rituale annuale globale in cui l’esperienza spirituale viene modellata secondo categorie universali, sincretiche e fortemente occidentalizzate.

In tale cornice, il Buddha non è più colui che ha indicato la via, ma colui che irradia luce dall’alto, sostituendo la pratica etica e meditativa con un’esperienza di ricezione passiva della grazia. Il Wesak acquariano, così come proposto dalla Lucis Trust e da numerose comunità new age, si configura quindi come una reinvenzione spirituale che proietta sul Buddha aspettative e bisogni dell’occidente contemporaneo, al prezzo di una sistematica desemantizzazione del suo insegnamento originario.

Nel cuore della narrazione diffusa dal presidente dell’A.I.RE. si riconosce con chiarezza una forma di universalismo spirituale che, pur dichiarandosi accogliente e privo di barriere culturali o religiose, opera attraverso meccanismi di selezione simbolica profondamente diseguali. Il Buddha viene trasformato in una figura di luce che parla a tutta l’umanità; ma l’umanità a cui si rivolge — e che viene interpellata da questo racconto — è implicitamente quella che riconosce e condivide un certo linguaggio spirituale: dolce, armonico, cosmico, compatibile con un’estetica interiore occidentalizzata. In altre parole, un’umanità già pronta ad accogliere un’idea di spiritualità che non disturba, che non mette in discussione, che non interpella nella differenza.

Questo tipo di spiritualizzazione può essere letto come manifestazione di ciò che alcuni teorici decoloniali definiscono white universalism: un’idea di universalità costruita secondo i codici della modernità eurocentrica, che assume la propria prospettiva come neutra e naturale, rendendo invisibili o secondarie le epistemologie subalterne, le pratiche religiose incarnate, le spiritualità radicate nella resistenza e nella storia. Come ha mostrato Walter Mignolo, ogni pretesa universalistica va interrogata a partire dal luogo da cui parla. In questo caso, la narrazione non è situata in una comunità buddhista vivente, né in un contesto asiatico, né in un’esperienza condivisa tra praticanti di diverse tradizioni. È situata piuttosto in un orizzonte spirituale globale, ma costruito a partire da ciò che l’Occidente desidera trovare nell’Oriente.

Allo stesso tempo, il tono compassionevole e salvifico della narrazione riflette una forma di spiritual bypassing, un meccanismo attraverso cui il discorso spirituale viene usato per eludere il confronto con il dolore reale, la sofferenza strutturale, le disuguaglianze storiche. Come ha notato Sara Ahmed, la costruzione di emozioni “positive” all’interno dei discorsi spirituali può agire come forma di esclusione: chi non risuona con il racconto, chi non si riconosce in questa grammatica della luce e dell’elevazione, viene percepito come “fuori sintonia”, come se portasse un’energia bassa, una vibrazione da correggere. Ma questo stesso schema riproduce le diseguaglianze: perché l’accesso alla spiritualità, quando è codificato in questo modo, dipende dalla capacità di interiorizzare una visione del mondo che non appartiene a tutti — e che non nasce ovunque.

In questo senso, anche l’apparente gesto compassionevole del Buddha che “torna ogni anno” per sostenere l’evoluzione spirituale dell’umanità diventa, in questa versione, una narrazione che elude la responsabilità etica, politica e culturale di chi la propone. Non si parla di karma collettivo, né di sofferenza sociale, né di relazioni di potere. L’unica evoluzione che conta è quella individuale, interiore, luminosa. Ma, come ricordava Anzaldúa, non c’è guarigione senza attraversamento del dolore, e non c’è spiritualità autentica che non si misuri con le ferite della storia.

Semiotica del racconto: miti astrali e dispositivi di senso

Uno degli elementi più significativi — e meno innocenti — del testo analizzato è l’accostamento tra il plenilunio nella costellazione del Toro e il ritorno annuale del Buddha per benedire l’umanità. Questa associazione, presentata come parte integrante della leggenda, opera una precisa traslazione semantica: trasforma il Vesak, celebrazione radicata in contesti rituali e calendari lunari asiatici, in un evento astroteologico globale, leggibile attraverso il linguaggio simbolico dell’astrologia occidentale contemporanea.

In questo passaggio si produce un duplice scivolamento. Da un lato, si perde la connessione con il calendario buddhista, che varia da paese a paese e segue la logica lunisolare tradizionale: il Vesak, infatti, non cade sempre nella stessa costellazione zodiacale, né ha un fondamento cosmologico uniforme nelle diverse scuole del buddhismo. Dall’altro, si sovrappone a questa data una griglia simbolica che appartiene più all’universo esoterico occidentale che alle tradizioni asiatiche: la costellazione del Toro, con il suo immaginario di stabilità, fertilità e forza terrena, non è una categoria operativa nel buddhismo storico, ma è parte integrante di un lessico spiritualista diffuso tra pratiche new age, astrologia energetica e discipline olistiche.

Questo tipo di operazione non è puramente decorativa. L’inserzione di elementi zodiacali, come il Toro e il plenilunio, conferisce al racconto una dimensione cosmica codificata, una grammatica del sacro che parla a un pubblico abituato a riconoscere nella corrispondenza tra astri e stati interiori un segno di verità e risonanza. In altre parole, l’inserzione della simbologia celeste trasforma la festività in un evento trans-tradizionale, accessibile a chiunque sia disposto a leggerne i segni secondo una logica sincretica ed emotiva. Il cielo, più che la storia, diventa la sede dell’autenticità spirituale.

Questa simbolizzazione celeste è funzionale a ciò che potremmo chiamare un dispositivo di senso spirituale globale: un insieme di segni, immagini e analogie che permettono di rendere familiare — e consumabile — ciò che in origine è irriducibile, specifico, complesso. Il Vesak, così riletto, perde le sue dimensioni corporee e comunitarie: non c’è più il pellegrinaggio, l’offerta, la processione, il canto, la preghiera collettiva. Resta un’eco, una vibrazione astrale, che ognuno può “ricevere” nel silenzio della propria interiorità. È l’evento disincarnato, sincronizzato con il cosmo ma scollegato dalla storia.

In questo modo, l’esperienza spirituale viene reindirizzata verso una dimensione privata e interiore, in cui il rito si dissolve nel simbolo e il corpo scompare. La data, spogliata del suo significato rituale, diventa un portale energetico, un nodo astrale su cui proiettare desideri di evoluzione, guarigione, elevazione. Ma questo stesso linguaggio, così apparentemente neutro e inclusivo, agisce anche come filtro: chi non condivide questa semantica celeste, chi non legge i segni del Toro, chi non riconosce nel plenilunio un potenziale spirituale, rischia di sentirsi escluso da una narrazione che pretende universalità, ma parla a una cerchia ben precisa.

All’interno del testo pubblicato sulla pagina del presidente dell’A.I.RE., l’unione tra il plenilunio e la benedizione del Buddha non è casuale: si configura come un atto performativo simbolico, capace di sostituire l’esperienza rituale concreta con un’immaginazione cosmica di natura passiva e sincronica. La sequenza narrativa non invita a compiere un gesto, a unirsi a una pratica collettiva o a rivivere un passaggio del cammino del Buddha; suggerisce piuttosto che qualcosa accade, e che accade a prescindere dalla volontà o dalla partecipazione attiva dell’individuo.

Il plenilunio diventa qui il segnale celeste di un’apertura energetica: un varco nel cielo che permette al Buddha di tornare, di elargire la sua benedizione e di favorire l’evoluzione spirituale dell’umanità. L’azione si compie dall’alto, in modo unidirezionale. Il praticante — o più genericamente, l’“essere umano” evocato dal racconto — riceve, accoglie, si dispone. Il corpo non è coinvolto se non come ricettacolo; il rito è sostituito dalla vibrazione, dalla frequenza, da una luce sottile che non esige nulla se non apertura d’animo. È una spiritualità che si compie per risonanza, non per trasformazione.

Questo tipo di narrazione configura una vera e propria grammatica simbolica della grazia cosmica. L’unione tra i due segni — il plenilunio come tempo propizio e la benedizione come gesto invisibile — genera una semantica della “discesa” spirituale che riprende archetipi profondamente radicati nella tradizione religiosa occidentale: la luce che si manifesta, il cielo che si apre, il divino che irradia. Ma, nella sua veste pseudo-buddhista, questo schema viene depurato da ogni elemento teologico o liturgico, riformulato come esperienza energetica e interiorizzata, adatta a essere condivisa sui social o evocata durante una pratica olistica.

L’effetto è duplice. Da una parte, si produce una forte intensità simbolica: chi legge o ascolta questa narrazione può sentirsi coinvolto emotivamente, toccato nel profondo da un’immagine di cura celeste, di amore cosmico, di vicinanza divina. Dall’altra, però, si afferma un modello di spiritualità che sostituisce l’agency con la predisposizione, l’azione con l’attesa, il rito con l’affidamento. È una forma di spiritualità de-ritualizzata, in cui il corpo non agisce ma si predispone, in cui il sacro non si costruisce ma si riceve.

Questa semiotica della passività non è neutra. Essa rispecchia e alimenta un’idea di benessere spirituale centrata sul lasciarsi attraversare, sul sentire più che sul fare, sull’armonizzarsi con flussi invisibili piuttosto che sull’elaborare il proprio rapporto con la storia, il dolore, la comunità. In questo modo, il racconto non solo racconta qualcosa: insegna un modo di stare nel mondo spirituale. Un modo che privilegia l’apertura emotiva, ma che disattiva il potenziale trasformativo del rito come atto condiviso, come pratica situata, come gesto che implica responsabilità, relazione e memoria.

A rafforzare questa grammatica spirituale disincarnata intervengono ulteriori elementi del testo che amplificano la distanza tra il Vesak come celebrazione rituale storicamente situata e la sua reinterpretazione come evento energetico globale. La menzione dei Grandi Maestri Ascesi, della Gerarchia Celeste e del Corpo di Luce del Buddha, così come la descrizione della valle del Wesak quale “luogo sacro e magnetico”, costruiscono un paesaggio narrativo in cui il sacro non è più negoziato tra i corpi e i simboli, ma amministrato da entità invisibili e trasmesso attraverso apparizioni luminose e vibrazioni cosmiche. Il rito si dissolve nell’evento, la presenza nella trasmissione, la pratica nel canale. In questo schema, il praticante contemporaneo non è più un soggetto attivo nella costruzione del sacro, ma un terminale recettivo, connesso telepaticamente a una rete spirituale globale che promette benedizione, elevazione e trasformazione, purché si sappia “aprire alla Luce”.

Uno dei passaggi più intensi e suggestivi del racconto è quello in cui il Buddha, già prossimo alla definitiva liberazione, si volta indietro verso l’umanità sofferente e, mosso da una compassione infinita, decide di tornare ogni anno per portare la sua benedizione. Questa immagine, così carica di pathos, è il vero fulcro affettivo del testo: è qui che si produce l’identificazione emotiva, è qui che il Buddha cessa di essere maestro o figura storica e diventa icona empatica, emblema salvifico proiettato sull’orizzonte del presente.

Dal punto di vista semiotico, il gesto del “voltarsi” è altamente simbolico: interrompe la linearità del cammino verso la liberazione e apre uno spazio di relazione. Il Buddha non si limita a raggiungere il Nirvana; esita, si arresta, guarda indietro. Questo movimento lo umanizza, lo rende vulnerabile nella sua compassione, e al tempo stesso lo eleva a incarnazione dell’altruismo assoluto. È un gesto che mobilita un immaginario già familiare nella tradizione cristiana e post-cristiana: quello della figura che rinuncia alla beatitudine per amore dell’altro, del salvatore che si fa ponte tra il divino e l’umano, del ritorno ciclico come dono.

Questa narrazione, pur mascherandosi da leggenda buddhista, non richiama alcuna dottrina o passaggio canonico riconosciuto. È piuttosto un esempio di ibridazione immaginaria, in cui il Buddha viene riscritto attraverso il filtro affettivo della redenzione empatica. Egli non si limita a insegnare o a mostrare una via: si prende cura, consola, torna ogni anno come una presenza silenziosa e salvifica. In questo senso, il racconto attinge non tanto al buddhismo storico, quanto a una grammatica del sacro post-cristiana, in cui la divinità è empatica, vicina, amorosa, e in cui la salvezza è resa disponibile attraverso l’intercessione cosmica.

Ma in questo stesso gesto si annida una forma sottile di neutralizzazione spirituale. Il Buddha non è più colui che invita a vedere la sofferenza per comprenderne l’origine e superarla attraverso la pratica e la consapevolezza; è colui che guarda la sofferenza altrui con tenerezza, e dona conforto. È un’inversione della logica buddhista: dalla liberazione attraverso la consapevolezza, alla trasformazione attraverso la grazia. La sofferenza non è più oggetto di analisi, ma di compassione cosmica. L’umano non è chiamato a praticare, ma a ricevere. È un sacro che commuove, ma non interroga.

Questa figura del Buddha che si volta, così potente sul piano emotivo, funziona quindi come un dispositivo di identificazione spirituale: rende accessibile e desiderabile una forma di religiosità dolce, estetizzata, priva di tensioni dottrinali. Una spiritualità costruita più per risonanza affettiva che per ricerca critica. In questo modo, anche la memoria del Buddha diventa parte di un paesaggio simbolico globalizzato, pronto a essere adattato, condiviso, interiorizzato — ma non necessariamente compreso nelle sue radici profonde.

🔍 Analisi semantica e semiotica del testo sul Wesak

📎 Fonte del testo analizzato:

www.facebook.com/share/v/1ATh6HZTJ7/

📜 Testo originale:

Un’antica leggenda buddhista racconta che cinquecento anni prima di Cristo, il principe Gautama Siddharta raggiunse l’illuminazione suprema e divenne un Buddha, un “risvegliato”, liberandosi definitivamente dal ciclo delle reincarnazioni.

La sua morte avvenne nell’anno 483 avanti Cristo, durante la notte di plenilunio nella costellazione del Toro. Egli si trovava sulla soglia del Nirvana, il luogo della Grande Liberazione, dove avrebbe sperimentato la Beatitudine Eterna.

Tuttavia, prima di varcare quella soglia, il Buddha si fermò e si voltò indietro, affacciandosi verso l’umanità sofferente e malata con profonda Compassione nel suo Cuore.

Egli non ebbe il coraggio di proseguire, decidendo di fare ritorno sulla terra ogni anno, nel momento esatto del plenilunio nella costellazione del Toro, per portare la sua benedizione a tutta l’umanità e incoraggiarne l’evoluzione spirituale.

Questa è l’essenza della cerimonia del Wesak, un rituale celebrato nel mondo buddhista da oltre 2500 anni, divenuto negli ultimi tempi un evento planetario senza confini religiosi.

La cerimonia si svolge a maggio, nella notte di plenilunio nella costellazione del Toro, la data della morte del Buddha.

L’Himalaya, nella valle del Wesak, alle pendici del monte Kailash, rappresenta il luogo sacro e magnetico dove migliaia di persone convergono da India, Tibet e Nepal per partecipare alla cerimonia.

Si tratta di discepoli e maestri di varie tradizioni religiose, contribuendo così alla crescita spirituale di milioni di individui.

Durante la cerimonia, i Grandi Maestri Ascesi della Gerarchia Celeste si uniscono, mentre il Buddha appare nel suo Corpo di Luce per circa otto minuti, impartendo la sua benedizione all’intera umanità.

Questa occasione offre all’umanità l’opportunità di progredire sulla via dell’evoluzione spirituale.

Partecipare alla cerimonia di persona, con il pensiero o tramite la meditazione permette di ricevere questa benedizione che eleva spiritualmente, trasformando ogni individuo in un canale di distribuzione di questa potente energia di Luce.

🧠 Analisi semantica (elementi chiave):

- 📅 Cronologie cristianocentriche: “cinquecento anni prima di Cristo”, “483 avanti Cristo”

- 👑 Idealizzazione del Buddha: “principe”, “illuminazione suprema”, “Corpo di Luce”

- 🌕 Simbolismo astrologico: “plenilunio nella costellazione del Toro”

- 💔 Compassione empatica: “si voltò indietro”, “umanità sofferente”, “Compassione nel suo Cuore”

- 🌍 Globalizzazione rituale: “evento planetario senza confini religiosi”

- ⛰ Topografia simbolica: “valle del Wesak”, “monte Kailash”

- 👥 Sincretismo spirituale: “maestri di varie tradizioni”, “Gerarchia Celeste”, “Grandi Maestri Ascesi”

- 🌈 Retorica dell’ascesa: “evoluzione spirituale”, “energia di Luce”, “benedizione che eleva”

- 🔄 Partecipazione passiva: “pensiero”, “meditazione”, “ricevere”

- 📡 Distribuzione energetica: “canale di distribuzione”

🧩 Analisi semiotica (figure e dispositivi simbolici):

- 🌠 Costruzione mitico-cosmica – Vesak come evento astrale globale.

- 🕊 Buddha come avatar salvifico – figura che ritorna, simile a un Cristo cosmico.

- 💫 Energia come nuova liturgia – centralità della benedizione come flusso di Luce.

- 📶 Partecipazione remota – meditazione e pensiero sostituiscono la ritualità corporea.

- 🌐 Universalismo sincretico – spiritualità priva di confini, costruita sull’emozione e sulla risonanza globale.

Spiritualismo evolutivo e mitologia del progresso interiore

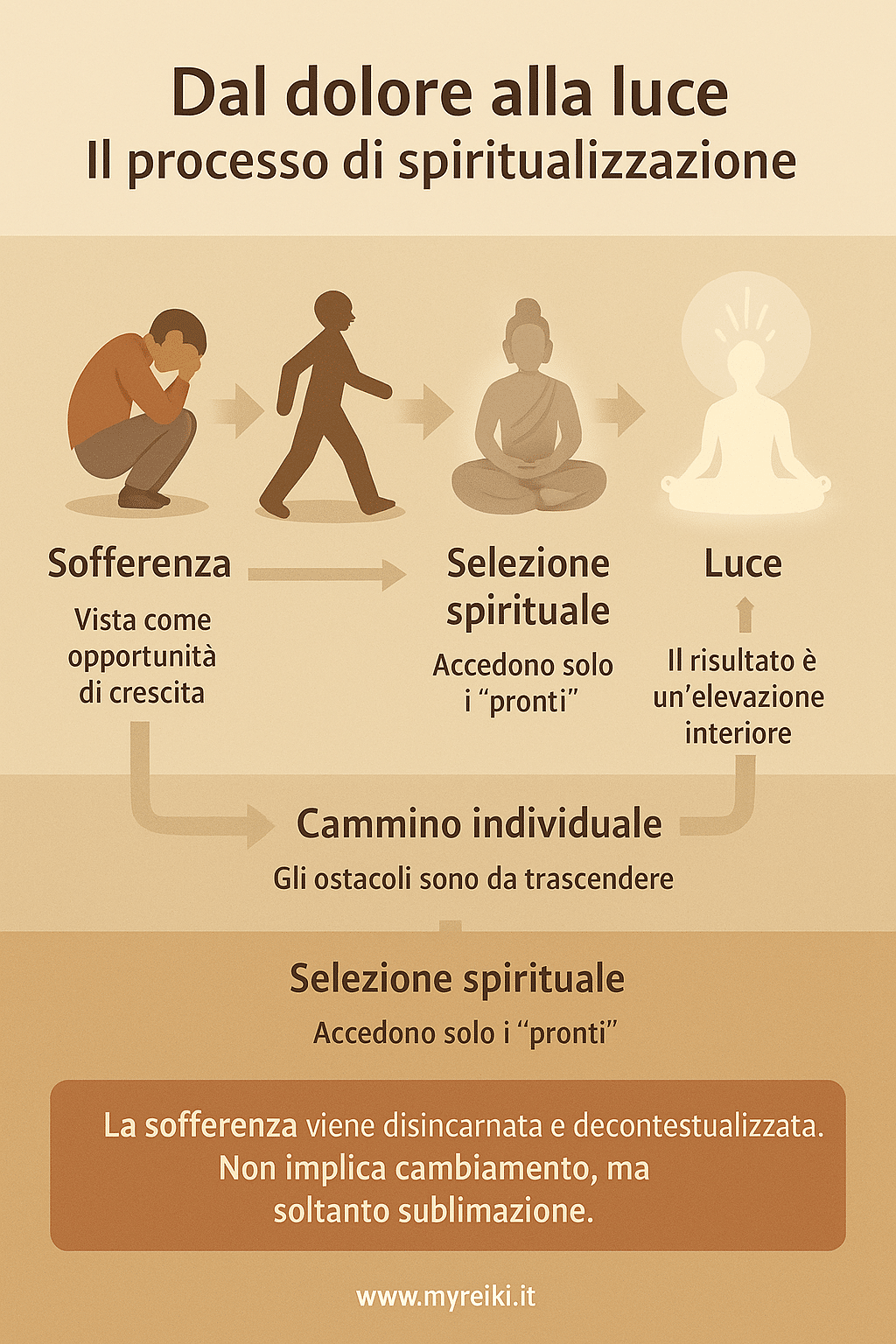

Nel testo analizzato, l’espressione «per incoraggiarne l’evoluzione spirituale» rivela con chiarezza l’orizzonte ideologico sotteso alla narrazione. L’evoluzione non è presentata come un processo ciclico, situato o relazionale, ma come un movimento lineare, ascendente, orientato verso un miglioramento individuale che ciascun essere umano sarebbe chiamato a compiere. Questa retorica, apparentemente neutra e ispirante, inscrive la spiritualità all’interno di una teleologia modernista, in cui ogni passaggio esistenziale assume senso nella misura in cui contribuisce all’auto-superamento del soggetto.

In questo quadro, la spiritualità viene assimilata a un percorso di auto-miglioramento personale, in piena sintonia con una logica che potremmo definire neoliberale dell’anima. La crescita interiore non è più un processo lento e comunitario, inscritto in un contesto di pratiche condivise, ma una traiettoria individuale, quantificabile in termini di “frequenza”, “energia”, “consapevolezza”. Il sé spirituale diventa progetto, investimento, performance. Si tratta di una configurazione etica in cui il dolore, il dubbio, la sofferenza storica vengono riletti come opportunità evolutive, prove da trascendere, segnali che indicano che “c’è ancora del lavoro da fare”.

In questa cornice, il Buddha stesso viene mobilitato come agente pedagogico: egli ritorna non per insegnare o per dialogare, ma per “incoraggiare” l’umanità — come se il compito del sacro fosse motivazionale, e il senso della compassione consistesse nel fornire impulso al miglioramento continuo. La spiritualità, così concepita, si trasforma in un dispositivo di regolazione interiore, un acceleratore di resilienza e adattamento, un orizzonte etico che non mette mai in discussione la struttura del mondo, ma invita ad attraversarlo con maggiore luce, maggiore energia, maggiore accettazione.

Questa visione non è nuova, ma riprende — in forma depotenziata — la logica dello sviluppo personale che attraversa gran parte della cultura spirituale contemporanea: un ibrido tra psicologia positiva, management del sé e tecniche di auto-guarigione. In tal modo, l’evoluzione spirituale evocata nel testo non solo perde contatto con le tradizioni religiose che l’hanno generata, ma finisce per ricalcare una forma sottile di normatività esistenziale: chi evolve è “in cammino”, chi non evolve è “bloccato”, chi soffre non è ancora “aperto alla luce”.

L’idea di un’evoluzione spirituale dell’umanità, presentata nel testo come orizzonte desiderabile e universale, non è una semplice espressione metaforica. Essa rimanda a una precisa genealogia ideologica emersa tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, in particolare nel pensiero teosofico di Helena Blavatsky e, successivamente, negli scritti di Alice Bailey. All’interno di queste visioni, il cammino spirituale non è mai neutro: è strutturato secondo una gerarchia cosmica che ordina l’umanità in livelli di consapevolezza, gradi di purezza, stadi evolutivi da attraversare.

Il testo analizzato riprende inconsapevolmente questa grammatica. La menzione dei Grandi Maestri Ascesi, della Gerarchia Celeste, del Buddha nel Corpo di Luce e della possibilità di “trasformarsi in canali di distribuzione dell’energia di Luce” riproduce fedelmente l’impianto simbolico elaborato dalla Teosofia, in cui l’umanità è assistita da entità superiori che operano attraverso vibrazioni, raggi, apparizioni energetiche. In questo sistema, la spiritualità non è solo progresso, ma anche selezione spirituale: chi “riceve” la benedizione e diventa canale ha saputo elevarsi vibratoriamente, ha dimostrato di essere pronto; chi resta indietro, non è ancora allineato.

Questa visione si è propagata con forza nella cultura new age, dove l’ascensione spirituale è spesso narrata come risultato di un’accumulazione di luce, un affinamento interiore, un risveglio graduale lungo piani sottili dell’essere. La partecipazione al Wesak, anche solo “con il pensiero o tramite la meditazione”, non è dunque un atto simbolico o collettivo, ma un test di accessibilità spirituale: si riceve la benedizione se si è abbastanza puri, ricettivi, “in cammino”. La logica del merito spirituale, dissimulata dietro il linguaggio dell’elevazione, struttura un campo energetico stratificato in cui la spiritualità è privilegio vibratorio, non diritto comune.

Questa configurazione ha conseguenze culturali rilevanti. Ancorando il senso del sacro a un’evoluzione progressiva e gerarchica, il testo finisce per inscriversi in una visione orientalista del sapere spirituale: l’Oriente diventa la fonte arcaica della saggezza, ma solo l’Occidente esoterico — grazie alla sua capacità di organizzare, decodificare, tradurre in gradi e livelli — è in grado di ordinarne il cammino. In questo modo, la narrazione spirituale perde contatto con le tradizioni viventi asiatiche e si riorganizza come sistema globale, universalista, ma gerarchico, in cui la luce non illumina tutto, ma solo chi è già pronto a riceverla.

L’idea che l’umanità, ricevendo la benedizione del Buddha, possa «progredire sulla via dell’evoluzione spirituale» assume un tono salvifico che, pur apparendo compassionevole, produce una trasformazione simbolica del dolore: da esperienza situata, storica e collettiva, esso viene riscritto come condizione esistenziale astratta, passaggio necessario di un percorso ascensionale. In questa prospettiva, la sofferenza non interpella il mondo, non sollecita trasformazioni materiali, non implica relazioni di responsabilità o ingiustizia: essa viene riconfigurata come materia prima spirituale, come occasione per crescere, come energia da trasmutare.

In questa visione, il dolore non va compreso, ma elevato; non va condiviso, ma sublimato. L’apparizione del Buddha nel Corpo di Luce, la discesa della benedizione, il fluire dell’energia di Luce che può trasformare ognuno in un canale di distribuzione energetica — sono tutti elementi che spingono verso una soluzione disincarnata e profondamente depoliticizzata della sofferenza. Si tratta di una risposta interiore, cosmica, simbolica, che sottrae la sofferenza al suo radicamento nei corpi, nei luoghi, nelle storie.

Questa spiritualizzazione del dolore agisce come una forma di bypass etico. L’umanità viene descritta come “sofferente e malata”, ma il racconto non si interroga né sulle cause di tale condizione, né sulle sue implicazioni storiche. Non c’è riferimento alla povertà, alla violenza, all’oppressione, alla devastazione ambientale, alle disuguaglianze prodotte da sistemi economici o coloniali. La sofferenza, così decontestualizzata, diventa uno sfondo necessario, una costante antropologica, una massa dolorosa su cui proiettare l’azione compassionevole di un sacro che consola ma non agisce.

In chiave decoloniale, questa retorica assume una funzione specifica: permette al soggetto spirituale occidentale di collocarsi nel flusso evolutivo globale senza confrontarsi con le proprie responsabilità storiche. Partecipare alla cerimonia “con il pensiero” o “tramite la meditazione” significa, in fondo, spiritualizzare la distanza, coltivare un senso di appartenenza cosmica che neutralizza ogni tensione tra sé e il mondo. In questo scenario, la spiritualità non è una forma di consapevolezza critica, ma un meccanismo di dislocazione del conflitto: si cerca luce, non verità; connessione, non giustizia.

Questo tipo di narrazione, pur nella sua apparente apertura e universalismo, produce un effetto escludente: coloro il cui dolore non può essere elevato, coloro per i quali la sofferenza non è trasformabile in energia ma rimane una ferita aperta, non hanno spazio in questa cosmologia. Non sono canali, né ricevitori, né discepoli: sono eccedenze, residui, anomalie non spiritualizzabili. In questo modo, il racconto della benedizione universale non illumina il dolore del mondo, ma lo dissolve in una luce troppo pura per contenere la storia.

Il Buddha come simbolo disincarnato: sacralità e de-etnicizzazione

Nel testo analizzato, il Buddha non è più un maestro vissuto in un preciso contesto storico e religioso — l’India del VI secolo a.C., attraversata da tensioni filosofiche, politiche e rituali — ma si presenta come un’entità luminosa, disincarnata, eterea: un “Corpo di Luce” che appare nel cielo per pochi minuti, durante il plenilunio nella costellazione del Toro, e diffonde la propria benedizione all’intera umanità. Questa rappresentazione non è solo simbolica, ma profondamente ideologica: costruisce una figura sacra globalizzabile, depurata da ogni connotazione etnica, culturale, rituale, dottrinale.

Si tratta di una vera e propria de-etnicizzazione spirituale, in cui la specificità storica e geografica del Buddha viene dissolta in un’immagine universale, compatibile con qualsiasi credenza, sensibilità o contesto. Il Buddha non parla più dal cuore dell’Asia, non appartiene più a una comunità, non è più riconoscibile attraverso iconografie, testi, pratiche. È diventato un simbolo spirituale fluttuante, un’icona luminosa che può essere proiettata ovunque — dalla valle dell’Himalaya ai gruppi Facebook occidentali — senza frizioni, senza traduzione, senza riconoscimento dell’altro come altro.

Questa operazione non è nuova, ma si inserisce in una lunga storia di appropriazioni spirituali in cui figure e pratiche asiatiche vengono rilette attraverso le lenti dell’universalismo occidentale. Il Buddha disincarnato, in questo senso, non è che un esempio tra tanti: come lo yoga “per tutti”, il tantra “energetico”, il mantra “vibrazionale”, anche la figura del Buddha viene rimodellata per essere facilmente integrata in percorsi di benessere, meditazione e crescita personale. Il risultato è una forma di sacralità che non interpella, non sfida, non disorienta: una sacralità che non ha corpo, non ha lingua, non ha radici.

L’accessibilità universale che questa immagine promette — chiunque può ricevere la benedizione del Buddha, ovunque si trovi, anche solo pensando — si fonda dunque su una cancellazione simbolica: per rendere il Buddha universale, lo si rende neutro; per renderlo neutro, lo si svuota della sua storia. È una spiritualità costruita sull’invisibilizzazione delle differenze, sulla sottrazione dell’alterità, sull’illusione di una comunanza immediata. In questo processo, la figura del Buddha viene de-territorializzata, de-situata, resa flessibile e consumabile da soggetti spirituali globali che non devono più fare i conti con la complessità del reale, ma solo con la propria “energia interiore”.

La rappresentazione del Buddha come entità luminosa, svincolata da ogni riferimento culturale, religioso o geografico, non è un atto ingenuo di universalizzazione spirituale: è parte di un processo più ampio e strutturato che potremmo definire de-etnicizzazione spirituale. Si tratta di una strategia discorsiva — e al tempo stesso affettiva — attraverso cui pratiche, simboli e figure provenienti da contesti storicamente subalterni vengono “pulite” della loro alterità per essere integrate senza attrito nel mercato globale del benessere spirituale. La spiritualità, in questa visione, diventa una lingua senza accento, una luce senza ombra, una saggezza senza genealogia.

Questa dinamica, apparentemente inoffensiva, è profondamente legata a una eredità coloniale mai affrontata, in cui il sapere occidentale si arroga il diritto di selezionare, riformulare e ricodificare elementi di altre culture senza mai rendere conto delle condizioni storiche in cui quell’accesso è stato possibile. L’universalismo spirituale — che pretende di parlare per tutta l’umanità, proponendo categorie come “evoluzione”, “luce”, “risveglio” — funziona in realtà come meccanismo di occultamento dei rapporti di potere. Dietro la narrazione dell’unità cosmica si cela la rimozione della disuguaglianza storica.

Nel caso del buddhismo, ciò significa che le complesse relazioni tra Asia e Occidente — fatte di viaggiatori, missionari, commercianti, eserciti, accademici, colonialisti e riformatori religiosi — vengono sistematicamente eluse. Il Buddha “universale” non è solo de-territorializzato: è anche depoliticizzato. Nessuna menzione del colonialismo britannico che ha trasformato le istituzioni buddhiste in Sri Lanka e in Birmania, nessuna consapevolezza delle tensioni tra buddhismo popolare e riforme moderniste, nessuna traccia delle resistenze locali all’esportazione “morbida” della spiritualità orientale. Tutto si risolve in una narrazione pacificata, in cui la saggezza antica arriva nel mondo moderno grazie a “maestri ascesi” e “valichi energetici”.

Da una prospettiva decoloniale, è essenziale riconoscere che il sacro non è mai neutro. Parlare di “spiritualità universale” senza interrogarsi sui modi attraverso cui quella spiritualità è diventata accessibile all’Occidente significa riprodurre, sotto una nuova forma, le logiche di espropriazione e invisibilizzazione che hanno caratterizzato l’espansione coloniale. Il processo di de-etnicizzazione spirituale non unisce: omologa. Non include: normalizza. Non onora la differenza: la cancella per renderla consumabile.

Nel processo di de-etnicizzazione spirituale descritto nei precedenti snodi si annida un ulteriore dispositivo simbolico, più sottile ma non meno potente: quello della bianchizzazione spirituale. La figura del Buddha proposta nel testo — luminosa, immateriale, priva di contesto, operante attraverso il cosmo — risponde pienamente a ciò che Eve Tuck e K. Wayne Yang definiscono “spiritual race”, ovvero una costruzione ideologica in cui la spiritualità si emancipa dal corpo, dalla storia e dalla razza, ma lo fa a partire da una posizione bianca che può permettersi di dichiararsi “oltre” senza mai dover affrontare ciò che ha lasciato indietro.

In questa logica, il Buddha cosmico diventa una figura spiritualmente neutra, ma solo in apparenza: la sua forma luminosa, la sua capacità di “apparire” e “benedire” l’umanità, il suo linguaggio astrale fatto di pleniluni e frequenze di luce, lo rendono compatibile con i codici della spiritualità bianca globale, quella che cerca connessione, elevazione e trasformazione senza mai dover fare i conti con la questione del potere, della differenza, dell’alterità. È un Buddha “sicuro”, che non destabilizza, non pone domande, non richiama genealogie: un Buddha per chi può permettersi di non avere radici.

In questo senso, la razza non è negata, ma residualizzata: non scompare, ma viene trascesa a condizione che non disturbi. Il Buddha “asiatico”, con la sua lingua, la sua iconografia, i suoi templi, le sue pratiche, diventa opaco, troppo particolare, troppo legato a una dimensione locale. Il Buddha “cosmico”, invece, è leggibile ovunque, attraversa tutte le tradizioni, parla con i simboli della luce e della vibrazione. Ma questa universalità è una forma di razzializzazione invertita: solo ciò che si avvicina ai codici della spiritualità bianca globale può circolare, essere ascoltato, condiviso, celebrato. Il resto resta muto, o folklorico.

Tuck e Yang ci invitano a riconoscere che ogni spiritualità che si dichiari “universale” è situata, e che spesso il punto di vista da cui si parla non viene dichiarato proprio perché è quello dominante. Applicando questa lente al testo sul Vesak, appare evidente come la figura del Buddha non sia davvero condivisa o dialogica: è una figurazione funzionale a un desiderio occidentale di riconoscimento senza attrito, di appartenenza spirituale senza impegno storico. La luce del Buddha, in questa narrazione, non illumina le fratture del mondo, ma le rende invisibili attraverso il bagliore dell’armonia.

Convergenze con il Reiki occidentale: autorità simbolica e costruzione di autenticità

La pubblicazione di questa narrazione mitica sulla pagina del presidente dell’Associazione Italiana Reiki (A.I.RE.) non è un gesto neutro o marginale: agisce come una forma di produzione simbolica di autorità, capace di conferire risonanza spirituale e legittimità culturale alla pratica del Reiki all’interno di un orizzonte buddhista-emozionale. In assenza di un’esplicita cornice analitica o storica, il racconto viene offerto come testo ispirato, da accogliere piuttosto che interrogare, rafforzando implicitamente il posizionamento del suo autore come figura di riferimento non solo organizzativa, ma anche sapienziale.

Attraverso questa operazione, il Reiki — prassi terapeutica ibrida, la cui genealogia è spesso opaca e contestata — viene innestato su un immaginario di antichità spirituale e sacralità cosmica. Non è la storia di Mikao Usui, né la trasmissione giapponese della pratica a essere evocata, ma un racconto senza tempo, in cui il Buddha si fa luce, ritorna annualmente e benedice l’umanità. Questo sfondo mitologico, pur non citando mai esplicitamente il Reiki, si offre come orizzonte simbolico condiviso, in cui la pratica può essere implicitamente situata e da cui può trarre legittimazione.

Dal punto di vista dell’encoding, per usare la terminologia di Stuart Hall, il messaggio veicolato è duplice: da un lato, si propone una spiritualità emozionale, inclusiva, accessibile; dall’altro, si stabilisce una continuità implicita tra quella visione e la proposta formativa e terapeutica rappresentata dal presidente stesso. Il racconto, in altre parole, funziona come frame culturale entro cui il Reiki può essere letto come pratica “connessa” a una saggezza universale. Ma questa connessione è narrativa, non storica; è affettiva, non filologica; è simbolica, non etnografica.

È proprio questa natura fluttuante e mitopoietica del testo che lo rende particolarmente efficace come strumento di costruzione di autenticità. Non vincolando il Reiki a una tradizione localizzata, ma radicandolo in un’idea globale di “energia”, “luce” e “evoluzione spirituale”, il racconto fornisce un fondamento autorevole che non necessita di verifiche, confronti o storicizzazioni. La leggenda diventa così uno dei veicoli privilegiati per costruire quello che Catherine Bell avrebbe definito un “rituale performativo”: un discorso che non descrive semplicemente una visione spirituale, ma la fa esistere nel momento stesso in cui viene ripetuto, condiviso, interiorizzato.

Uno degli aspetti più significativi — e rivelatori — della narrazione pubblicata dal presidente dell’A.I.RE. è ciò che non viene detto: non si menziona mai il Giappone, non compaiono né il nome di Mikao Usui né riferimenti alla cultura, alla lingua o ai contesti storici da cui la pratica del Reiki ha avuto origine. Il legame con l’Asia è mantenuto solo a livello generico, evocando il monte Kailash, l’Himalaya e una vaga “valle del Wesak”, ma il Giappone — luogo reale della nascita del Reiki — è completamente rimosso. Questo silenzio selettivo non è casuale: agisce come dispositivo di sostituzione simbolica dell’origine.

Al suo posto, il testo propone una figura del Buddha “cosmico”, disincarnato, atemporale, operante al di fuori di qualunque specificità storica o culturale. È questo Buddha, e non Usui, ad essere associato alla benedizione, alla trasmissione della luce, al sostegno dell’evoluzione spirituale dell’umanità. Il Reiki, in questa struttura narrativa, non viene affermato esplicitamente, ma viene collocato implicitamente all’interno di una genealogia spirituale più ampia, più antica, più autorevole — ma anche, paradossalmente, meno tracciabile.

Questa operazione ha implicazioni profonde. Sostituire l’origine giapponese con un’immagine mitica pan-buddhista significa spostare l’asse di legittimazione del Reiki da un contesto storico preciso a un immaginario spirituale globalizzato, dove non è più importante da dove la pratica provenga, ma a quale simbolismo emotivo possa essere associata. In questo modo, la figura di Usui — che per alcuni è maestro, per altri simbolo culturale, per altri ancora snodo problematico della modernizzazione del Reiki — scompare, e al suo posto subentra un archetipo spirituale rassicurante, accessibile, affettivamente neutro.

Questa forma di universalismo narrativo, che elude il riconoscimento della specificità culturale, è coerente con quanto avviene in molti contesti di spiritualità terapeutica contemporanea, dove l’autorità non si costruisce attraverso la trasmissione di conoscenze situate, ma attraverso la capacità di evocare simboli che “risuonano”. Il Buddha, in questo caso, non rappresenta più una tradizione o una scuola, ma una grammatica emotiva che autorizza la pratica del Reiki senza la necessità di nominarne l’origine, senza dover affrontare la questione della traduzione culturale, e senza aprire alcuno spazio per una riflessione critica sul proprio posizionamento.

Il racconto mitico analizzato non opera solo come costruzione di autorità o come rimozione dell’origine storica del Reiki: la sua funzione più profonda è quella di sacralizzare simbolicamente la pratica attraverso un processo di identificazione affettiva e rituale. La figura del Buddha che appare nel Corpo di Luce, il plenilunio nella costellazione del Toro, la benedizione che scende sulla Terra e trasforma l’umanità in “canali di Luce” — tutto concorre a creare un campo semantico emotivamente denso, in cui il Reiki può situarsi implicitamente come gesto di connessione con il sacro.

In questo contesto, la spiritualità non è costruita come adesione a una dottrina o a una disciplina, ma come esperienza affettiva di risonanza. La narrazione non insegna nulla, non prescrive nulla, ma fa sentire qualcosa: eleva, consola, commuove. In termini semiotici, potremmo dire che non veicola un significato, ma struttura un orizzonte di senso. E il Reiki, che in questo testo non viene mai nominato ma è evocato come pratica energetica e meditativa in continuità con la scena descritta, si colloca esattamente in questo spazio simbolico: come rituale emozionale, come pratica sacra priva di liturgia, ma ricca di pathos.

Seguendo le analisi di Stuart Hall, possiamo leggere questa operazione come un esempio di encoding affettivo funzionale a una logica di consumo simbolico: il racconto fornisce un codice emozionale entro cui il Reiki può essere decodificato come esperienza “spiritualmente profonda”, “collegata all’Oriente”, “carica di luce”. Non serve alcun riferimento dottrinale né alcuna conoscenza della cultura buddhista o giapponese: è sufficiente sentirne l’energia. La dimensione rituale, nel senso proposto da Catherine Bell, non risiede nella ripetizione formale di gesti, ma nell’incorporazione di una disposizione simbolica che attribuisce significato a ciò che si pratica.

È in questo slittamento che la sacralizzazione del Reiki diventa possibile: non attraverso l’adesione a un canone, ma tramite l’immersione in una narrazione emozionale che costruisce il sacro come campo percettivo condiviso. La leggenda non parla di Reiki, ma lo prepara; non lo nomina, ma lo legittima. In questo modo, il Reiki può essere vissuto come una forma di buddhismo emozionale, una pratica spirituale che non pretende conoscenza, ma chiede solo consonanza. L’effetto è una decontestualizzazione affettiva: ciò che conta non è la fedeltà alla storia, ma la risonanza nel presente. Non l’origine, ma la vibrazione.

Conclusioni: Per un’etica del riconoscimento e della contestualizzazione

L’uso pubblico di narrazioni come quella analizzata, pur presentato in modo apparentemente spontaneo e ispirato, solleva questioni fondamentali circa le modalità con cui il buddhismo viene recepito, trasformato e impiegato nei contesti spirituali occidentali, in particolare in quelli legati alle pratiche terapeutiche e al benessere individuale. Il racconto non solo costruisce un’immagine affettivamente potente del Buddha, ma lo utilizza come marcatore simbolico di autenticità per legittimare, in modo implicito, pratiche eterogenee che si collocano al di fuori delle tradizioni buddhiste storicamente riconosciute.

Questa dinamica va compresa come parte di un più ampio fenomeno culturale: la trasformazione del buddhismo da religione situata a codice simbolico universale, funzionale alla costruzione di soggettività spirituali contemporanee. In tale processo, le narrazioni mitiche non vengono solo interpretate o risignificate, ma impiegate strategicamente per attribuire profondità, sacralità e legittimità a pratiche ibride come il Reiki, lo yoga energetico o la meditazione olistica. Il Buddha non è più figura dottrinale, né riferimento rituale: diventa una presenza estetica, una fonte emotiva, un garante silenzioso di senso.

Questa trasformazione è resa possibile dalla struttura stessa delle narrazioni mitiche impiegate: depurate di elementi teologici, svincolate da testi canonici, e ridotte a frame emozionali, esse funzionano come dispositivi semiotici adattabili, capaci di circolare tra piattaforme digitali, corsi di formazione, contesti terapeutici e discorsi motivazionali. Ma proprio in questa versatilità si annida il rischio: il buddhismo viene ridotto a un immaginario estetico e spirituale “gentile”, una sorta di grammatica sacra neutra che legittima qualunque pratica purché “positiva”, “elevante” o “energeticamente connessa”.

Di fronte a questa realtà, è necessaria una riflessione critica sui meccanismi di ricezione e traduzione del buddhismo in Occidente, non per difendere un’ortodossia religiosa, ma per interrogare le condizioni storiche, politiche e discorsive che rendono possibili certi usi e invisibili altri. Le narrazioni mitiche non sono mai innocenti: portano con sé una visione del mondo, una struttura del desiderio, un’economia dell’autenticità. Prenderle sul serio significa riconoscere il loro potere di fondare mondi simbolici — e la loro capacità di escludere, rimuovere o riscrivere tutto ciò che non vi si adatta.

Alla luce di quanto emerso nell’analisi della narrazione mitica e della sua funzione simbolica nella legittimazione del Reiki, si rende evidente l’urgenza di una decolonizzazione dei discorsi spirituali che circondano questa pratica. Decolonizzare non significa rigettare il Reiki, né pretendere una fedeltà filologica a una presunta ortodossia giapponese: significa, piuttosto, riconoscere e problematizzare le condizioni storiche, culturali e simboliche in cui il Reiki è stato recepito, riformulato e trasmesso in Occidente.

Nel caso specifico del contesto italiano — ma il discorso vale in termini più ampi — il Reiki è spesso presentato come tecnica energetica “universale”, scollegata dalla cultura giapponese che l’ha generata, e riancorata, quando serve, a un immaginario buddhista emozionale, decontestualizzato e rassicurante. Questa manovra discorsiva, come abbiamo visto, non è mai neutra: opera attraverso meccanismi di rimozione, selezione e sostituzione simbolica, in cui il Giappone sparisce e il Buddha viene evocato come figura archetipica funzionale a un consumo spirituale fluido e accogliente.

Decolonizzare il Reiki significa allora restaurare le condizioni di visibilità della sua storicità: ricordare che Mikao Usui ha vissuto in un Giappone attraversato da profonde trasformazioni culturali, religiose e politiche; che la sua pratica è stata influenzata da correnti buddhiste, shintoiste, nazionaliste e moderniste; che la sua trasmissione è avvenuta in contesti locali, spesso orali, segnati da logiche diverse da quelle dell’istruzione spirituale occidentale. Significa anche interrogarsi sulle trasformazioni avvenute durante l’adattamento del Reiki negli Stati Uniti e in Europa, e sulle asimmetrie che tale adattamento ha prodotto.

Una prospettiva decoloniale invita infine a rimettere in discussione i discorsi di legittimazione che oggi circolano attorno al Reiki: chi ha il potere di definirne l’autenticità? Chi stabilisce cosa è “vero Reiki” e cosa non lo è? Quali narrazioni vengono privilegiate e quali messe ai margini? Quali simboli — il Buddha, la Luce, l’Energia — vengono resi centrali, e quali — la lingua giapponese, la cultura materiale, il contesto religioso — vengono espunti o folklorizzati? Affrontare queste domande non è un gesto accademico, ma un atto etico: significa restituire complessità a una pratica che merita rispetto, non solo nella sua efficacia terapeutica, ma nella sua densità storica e culturale.

L’analisi della leggenda del Vesak e del suo impiego all’interno di una narrazione spirituale connessa al Reiki rende evidente la necessità di dotarsi di strumenti teorici capaci di interrogare non solo ciò che viene detto, ma come viene detto, quali immagini vengono mobilitate, quali genealogie vengono attivate o oscurate. In altre parole, serve una semiotica critica della spiritualità contemporanea: un approccio in grado di leggere le pratiche spirituali non solo come percorsi soggettivi di benessere, ma come campi simbolici densi, in cui si giocano dinamiche di potere, riconoscimento e appartenenza.

In questo orizzonte, ogni narrazione — soprattutto quelle che si presentano come “universali”, “inspirate”, “eternamente vere” — deve essere considerata anche come una pratica discorsiva situata, portatrice di visioni del mondo, dispositivi di soggettivazione e modelli culturali impliciti. Le immagini del Buddha cosmico, della benedizione luminosa, del plenilunio nel Toro, della valle sacra del Wesak, non sono semplici metafore: sono matrici semantiche che orientano la percezione, plasmano l’immaginario e prefigurano ciò che può essere pensato come “spirituale”, “elevato”, “giusto”.

Una semiotica critica non mira a “smontare” la spiritualità, né a delegittimare la ricerca interiore. Al contrario, propone una forma di responsabilità simbolica, che riconosce il peso delle narrazioni, la forza delle immagini e il potere delle mitologie interiorizzate. Significa chiedersi, ogni volta che si propone o si trasmette una pratica: quali storie sto raccontando? Da dove provengono queste immagini? Quali corpi includono e quali lasciano fuori? Chi può riconoscersi in questo simbolo, e chi ne viene escluso?

Nel caso del Reiki — ma il discorso può essere esteso a molte pratiche spirituali contemporanee — l’appello è a ripensare il rapporto tra interiorità e storia, tra simbolo e cultura, tra esperienza e contesto. Riconoscere che ogni forma di spiritualità è anche una forma di costruzione del senso, e che ogni costruzione del senso può riprodurre — se non interrogata — strutture di dominio, esclusione o semplificazione. Una spiritualità davvero trasformativa non è quella che trascende il mondo, ma quella che sa vederlo meglio: anche e soprattutto là dove si annida il non detto, il rimosso, il simbolicamente egemonico.

📚 Concetti Chiave

- Vesak vs. Wesak: La trasformazione del Vesak in Wesak rappresenta un passaggio da una celebrazione storica e culturale a una simbolizzazione cosmica e universale.

- De-etnicizzazione del Buddha: Il Buddha viene presentato come un’entità luminosa e universale, priva di contesto culturale e storico, facilitando un approccio spirituale globalizzato.

- Spiritualità e neoliberismo: L’enfasi sull’evoluzione spirituale individuale riflette una visione neoliberale della spiritualità, centrata sull’auto-miglioramento e sull’illuminazione personale.

- Appropriazione culturale: L’integrazione del Reiki con narrazioni buddhiste decontestualizzate evidenzia dinamiche di appropriazione culturale e la necessità di una decolonizzazione delle pratiche spirituali.

- Importanza della contestualizzazione: È fondamentale riconoscere e rispettare i contesti storici e culturali delle pratiche spirituali per evitare semplificazioni e distorsioni.

🧘♂️ Glossario dei Termini Chiave

- Vesak / Wesak

- Vesak è la festività buddhista che celebra la nascita, l’illuminazione e la morte del Buddha. Wesak è una reinterpretazione occidentale, spesso associata a pratiche spirituali new age.

- De-etnicizzazione

- Processo attraverso il quale elementi culturali specifici vengono presentati come universali, rimuovendo il loro contesto etnico e culturale originale.

- Teleologia

- Dottrina filosofica che interpreta la realtà in funzione di uno scopo o fine ultimo, spesso utilizzata per analizzare narrazioni che attribuiscono un senso predeterminato alla storia o all’esistenza.

- Neoliberalismo spirituale

- Concetto critico che descrive l’adozione di pratiche spirituali in chiave individualistica e consumistica, enfatizzando l’auto-miglioramento e l’efficienza personale.

- Razza spirituale

- Termine che evidenzia come certe rappresentazioni spirituali siano influenzate da dinamiche razziali, spesso privilegiando prospettive occidentali e bianche.

- Decolonizzazione

- Processo di riconsiderazione critica delle pratiche e delle narrazioni culturali, volto a riconoscere e valorizzare le origini e le prospettive dei popoli colonizzati.

- Semiotica

- Studio dei segni e dei simboli come elementi significativi nella comunicazione e nella costruzione del significato.

🔗 Risorse accademiche online per approfondire

- 📘 Tricycle: What is Vesak?

Una panoramica approfondita sulla festività del Vesak, che esplora le sue origini e significati nelle diverse tradizioni buddhiste. - 📖 Stanford Encyclopedia of Philosophy: Frantz Fanon

Una voce enciclopedica dettagliata sul pensiero di Frantz Fanon, fondamentale per comprendere le dinamiche della decolonizzazione e della spiritualità post-coloniale. - 🌍 Critical Asian Studies

Rivista peer-reviewed che pubblica ricerche critiche sull’Asia e il Pacifico, con articoli che esaminano le intersezioni tra cultura, politica e religione. - 📚 Donald S. Lopez Jr.: From Stone to Flesh

Un’analisi storica su come l’immagine del Buddha sia stata trasformata nel tempo, disponibile gratuitamente su Internet Archive. - 🧠 Stanford Encyclopedia of Philosophy: Colonialism

Una trattazione filosofica sul colonialismo, utile per contestualizzare le pratiche spirituali nel contesto storico e politico. - 🔎 The Decolonial Turn

Un capitolo che esplora il concetto di “svolta decoloniale” nelle scienze sociali e umane, con implicazioni per la spiritualità contemporanea.

Bibliografia

Bailey, A. (1922). Initiation, Human and Solar. New York: Lucis Publishing Company.

Bell, C. (1992). Ritual Theory, Ritual Practice. Oxford: Oxford University Press.

Blavatsky, H. P. (1888). The Secret Doctrine, 2 vols. London: The Theosophical Publishing Company.

Fanon, F. (1961). Les damnés de la terre. Paris: François Maspero. Trad. it. I dannati della terra, Torino: Einaudi, 2007.

Hall, S. (1980). Encoding/decoding. In Hall, S. et al. (eds.), Culture, Media, Language. London: Routledge, pp. 128–138.

Heelas, P. and Woodhead, L. (2005), The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. Oxford: Blackwell.

Lopez, D. S. (1995). Curators of the Buddha: The Study of Buddhism under Colonialism. Chicago: University of Chicago Press.

Mignolo, W. D. (2011). The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options. Durham: Duke University Press.

Quijano, A. (2000). Coloniality of power, eurocentrism, and Latin America. «Nepantla: Views from South», 1(3), pp. 533–580.

Said, E. W. (1978). Orientalism. New York: Pantheon Books. Trad. it. Orientalismo, Milano: Feltrinelli, 1991.

Stein, J. B. (2023). Alternate Currents: Reiki’s Circulation Between Japan and the West, 1900–1940. Honolulu: University of Hawai‘i Press.

Tuck, E. and Yang, K. W. (2012). Decolonization is not a metaphor. «Decolonization: Indigeneity, Education & Society», 1(1), pp. 1–40.

Yang, K. W. and Tuck, E. (2014). Youth resistance and theories of change. In Paris, D. and Winn, M. (eds.), Humanizing Research. Thousand Oaks: SAGE, pp. 107–121.